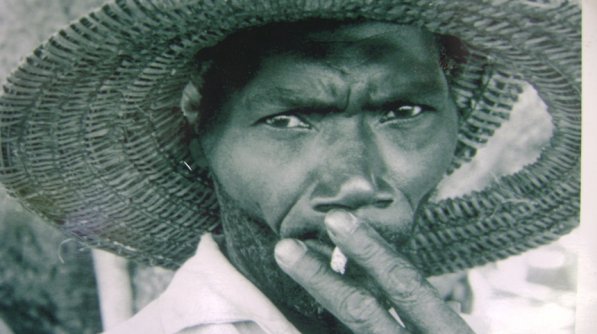

Arnold Antonin

L'enfant de Port-au-Prince, amoureux des livres et et des artistes, a grandi sous la dictature de Duvalier. Il ne sait pas encore que ses premiers engagements, pour lutter contre l'illettrisme en particulier, vont lui coûter un long exil de près de ving-cinq ans. C'est au cours de cette longue, trop longue absence, que se forgeront ses convictions de cinéaste, notamment au contact de nombreux réalisateurs d'Amérique latine.

«Oui, la caméra peut libérer la parole. Oui, toute mon oeuvre, primée dans le monde entier, témoigne d'une volonté inébranlable de sauvetage d'une mémoire collective.

Quand les survivants décident de ne pas abdiquer, ce sont des gens qui s'accrochent désespérément...».

C'est Arnold Antonin qui parle, lui qui depuis son exil forcé, l'Italie d'abord, la France, le Vénézuéla ensuite, décida que la caméra ne le quitterait plus. Et serait son arme pour lutter, d'abord contre le dictateur Duvalier, puis, plus tard, pour une digne reconquête des droits fondamentaux.

« Le besoin de trouver un moyen de diffusion des idées anti-dictatoriales de façon massive, hors des sentiers battus, m’amène à réaliser en 1973 un court-métrage sur l’acte d’accusation présenté par notre déléguée devant le Tribunal Russell sur l’Amérique latine.» Ce sera Duvalier, accusé, limpide et puissant, qui rencontrera un succès immédiat au sein de la diaspora haïtienne.» Antonin vit alors en Italie.

«J’ai fait du cinéma tout en participant à la lutte politique ; jétais le Secrétaire Général de la fédération des étudiants haïtiens en Europe et rédacteur en chef du journal Tribune des étudiants. On avait d'autres groupes clandestins, comme l’Organisation révolutionnaire 18 mai.»

C'est en 1974 que sort son premier long-métrage, avant-tout destiné à tous les analphabètes de son pays. Haïti, le chemin de la liberté a l'ambition de concentrer en 120 minutes le long passé de lutte du peuple haïtien. Suivront bien d'autres court-métrages documentaires. Emigré au Vénézuela en 1978, Arnold est sur tous les fronts : La voix haïtienne, émission de radio pour la diaspora, réalisation du Droit à la parole en 1980, création du centre Pétion-Bolivar, d'une section des droits de l'homme, accueil de réfugiés politiques comme Jean Dominique (au coeur du film de Jonathan Demme, L'agronome).

Revenu au pays en 1986, après l'effondrement du régime Duvalier, «comme Ulysse en Ithaque» dit-il, il s'engage publiquement sur le front social. Il pense que sa place est aussi en politique, au sein du PANPRA, section haïtienne de l'Internationale socialiste. Pourtant, en 1991, après le coup d'état contre Aristide, il se retire de l'échiquier, la situation s 'enlise. « Je me rends compte de l'épaisseur et de la force des facteurs de blocage dans cette société figée et répressive...»

Arnold reste à jamais marqué par «tous ceux qui ont payé de leur vie leur conviction que ce pays ne pouvait pas continuer à vivre sous la dictature des Duvalier, obscurantiste et criminelle. «On vient de créer l´association des documentaristes de l'Amérique Latine du XXIème siècle ; donc j´ai retrouvé tout ce monde argentin, chilien, vénézuélien, uruguayen, cubain, bolivien, des gens que je respecte, que j'aime beaucoup et qui ont tous été des cinéastes absolument liés aux luttes qui ont mené à la situation nouvelle que nous vivons actuellement en Amérique. Très souvent, ils ont payé ces luttes et leur cinéma, de leur vie. Il y a eu des cinéastes martyrs...»

Entre 2001 et 2009, Arnold alterne portraits d'artistes et sujets sociaux, s'essayant même à la fiction en 2006. Les auteurs de la Caraïbe sont toujours ses côtés : Jacques Roumain, Aimé Césaire, Jacques Stephen Alexis, Gary Victor mais aussi Alejo Carpentier, Alberto Moravia... Sa soif est inextinguible : c'est plus de cinquante films en vidéo qu'il faut compter à son actif.

«On doit se battre bec et ongles pour faire du cinéma en Haïti. Je viens de finir un film : Le règne de l’impunité, où j’ai recueilli 50 témoignages sur le terrorisme d’Etat en Haïti et l’impunité dont jouissent les bourreaux... Le film a été diffusé simultanément par 14 chaines de télévisions. Ce qui est formidable. Cependant, il y a toujours d’autres dossiers.. Par exemple, les descendants d’Haïtiens en République dominicaine sont menacés d’être privés de leur nationalité dominicaine, sont soumis à une violence proche de celle des pogroms. J’organise une série de rencontres là-dessus qu’on filmera et diffusera à la télé dans les prochains mois. Je finis aussi mon prochain documentaire sur Port-au-Prince.

Ma faim de films est intacte. J'ai envie de vous parler de l’expérience que je viens de faire dans un village des montagnes de Jacmel, où il n’y jamais eu de courant électrique et où sont revenus des jeunes originaires de la zone. Ils essaient d’y implanter une éducation de qualité, sans aide étrangère, en utilisant de l’énergie solaire, un tableau numérique interactif et des méthodes pédagogiques modernes et adaptées. J’ai vu des enfants heureux, enthousiastes d’aller à l’école...»

Remerciements à Virginie Hémar, auteur de Arnold Antonin, le cinéma de la liberté

- le site d'Arnold Antonin

https://arnold-antonin-films.myshopify.com/ - le livre de Virginie Hémar sur le cinéaste

http://arnold-antonin-films.myshopify.com/collections/books/products/arnold-antonin-le-cinema-de-la-liberte - Le collectif 2004 images, une mine de ressources sur Haïti et pour achat DVD

http://www.collectif2004images.org/

Filmographie

- 1974: Duvalier accusé , 20min., N/B, 16 mm.

- 1975 : Duvalier condamné, 40 min. N/B, 16 mm.

- 1975 : Ayiti, men chimen Libète, (Le chemin de la Liberté) 90 min. N/B, 16 mm. (Premier long métrage haïtien)

- 1976 : Art Naïf et Répression en Haïti , 53 min. Couleur 16 mm.

- 1981 : Un Tonton Macoute peut-il être un poète ?, 45 min. Couleur 16 mm.

- 1984 : Le Droit à la Parole, (Radio Haïti en 1980) 15 min. , Couleur 16 mm.

- 1988 : 20 Ans de travail avec les pauvres, 45’, couleur, vidéo..

- 1988 : Le Manioc est la vie de Maréchal, 40’, couleur, vidéo.

- 1989 : La Drogue ne Pardonne pas ! 15’, couleur, vidéo..

- 1989 : Les Droits de l’Enfant, 15’, couleur, vidéo..

- 1993 : Port-au-Prince, la 3º Guerre Mondiale a déjà eu lieu, 15’, couleur, vidéo.

- 1998 : Qu’est-ce qu’un Syndicat ? 20’, couleur, vidéo.

- 1999 : La Protection du Citoyen. 20’, couleur, vidéo.

- 1999 : Connaissance pour sauver la vie.

- 2000 : Courage de Femme. 17’, couleur, vidéo.

- 2001 : Tiga : Haïti, rêve, possession, création, folie, 52’, couleur, vidéo.

- 2001 : Marithou, femme peintre d’Haïti, 13’, couleur, vidéo.

- 2001 : Beauté contre Pauvreté à Jalousie.13 min, couleur, vidéo.

- 2001 : Le Faiseur de Fanaux. 14 min., couleur, vidéo.

- 2001 : Diyite gran moun., 15 min., couleur, vidéo.

- 2002 : Piwouli et le Zenglendo . 90 min., couleur, vidéo.

- 2002 : Cédor ou l’esthétique de la modestie. 39 min., couleur, vidéo.

- 2003 : Albert Mangonès, l’espace public. 52 min., couleur, vidéo.

- 2003 : André Pierre, celui qui peint le bon. 26 min..couleur, vidéo.

- 2003 : Ti Machin, la mécanicienne. 13 min., couleur, vidéo.

- 2003 : Jeunes, sexualité et Sida : trois capsules de 2 min., couleur, vidéo.

- 2003 : Carnaval de la Jeunesse contre le Sida à Jacmel, 15 min. couleur, vidéo.

- 2003 : Souvenance, Communauté dahoméenne du Vaudou. 13 min., couleur, vidéo.

- 2003 : Tout ti moun se ti moun., 13 min., couleur, vidéo.

- 2004 : Je ne veux pas transmettre le VIH- SIDA à mon enfant. 13 min. couleur, vidéo.

- 2004: Economy of survival in Haiti. 26min., couleur, vidéo.

- 2004: GNB contre Attila ou une autre Haiti est possible, 83 min., couleur, vidéo.

- 2006: Le Président a-t-il le Sida? 123 min, couleur, vidéo.

- 2006 : Enfants en danger, 10 min, couleur, vidéo.

- 2007 : Préfete Duffaut, piété et urbanisme imaginaire, 30 min., couleur, vidéo.

- 2007 : Aubelin de Jolicoeur, Mister Haïti, 26 min., couleur, vidéo.

- 2008 : Jacques Roumain, la passion d’un pays, documentaire, 1 h 20 min.couleur, vidéo.

- 2008: Cinq histoires vraies, 30’, couleur, vidéo.

- 2008 : Bâtir l’avenir, 30’, couleur, vidéo.

- 2009 : Les amours d’un zombie, fiction, 102 min, couleur, vidéo.

- 2009 : Savoir pour pouvoir, 20’, couleur, vidéo.

- 2009 : La sculpture peut-elle sauver le village de Noailles ou Les Boss métal de la Croix des Bouquets. 36 min, couleur, vidéo.

- 2010 : Chronique d’une catastrophe annoncée ou Haïti : Apocalypsis now, 18 min, vidéo, couleur.

- 2010 : La planète bleue de Lucner Lazard, 23 min., vidéo, couleur.

- 2010 : Il était une fois Périclès, 6 min, couleur, vidéo.

- 2010 : Les achats locaux et l’aide alimentaire 30 min. couleur, vidéo

- 2011 : Six femmes d’exception , 88 min. ,couleur, vidéo.

- 2012 : Herby Widmaier, le jazz et la musique haïtienne, 88 min., couleur , vidéo

- 2012 : Gérard Gourgue, l'homme par qui le cours de l'histoire aurait pu changer

- 2013 : Le règne de l'impunité

- 2014 : Port au Prince, mon seul et unique amour - Georges Corvington

- 2015 : Traversée des mondes de Frankétienne

- 2015 : Jacques Stephen Alexis, mort sans sépulture

- 2016 : René Depestre, on ne rate pas une vie éternelle

- 2017 : Gérard Fortuné, le derniers des Naïfs, DVD,couleur, 20'

- 2017 : Bernard Diederich, le Tusitala, raconte Haïti, DVD, couleur, 26'

- 2019 : Anthony Phelps : à la frontière du texte, DVD,couleur, 79'

- 2020 : Ainsi parla la mer, couleur, 52'